2025.03.22

積ん読とAIの関連について書いたら長くなってしまった

こんにちは。ディープビジョン研究所です。

いつもお読みいただき、ありがとうございます。

今回はブランド戦略コンサルタントの江上隆夫が

積ん読とAIの関連について

お話しします。

それでは早速どうぞ!

★

Amazonを検索して

2024年に何冊くらい本を買ったか

数えてみました。

44冊。

う~ん、だいぶ少ない。

まあ、これに本屋で買う本も

たぶん15~20冊くらいあると思うので

15冊+44冊として

合計で60冊前後を買っている計算。

一番多い時は2カ月100冊とか(笑)

執筆や仕事の資料で買っているときは

莫大に増えます。

でも、去年もそうですが

全部読んでいる本って少ないんですよ。

まえがきとあとがき読んで、

目次見て、バラバラと読む。

これはいい方で

完全に積ん読になる本

多いんですよね(笑)

それでも気になった本は

「基本、買う」なので増えます。

内容軽めの本はキンドルで買います。

でも、キンドルもそろそろ1000冊。

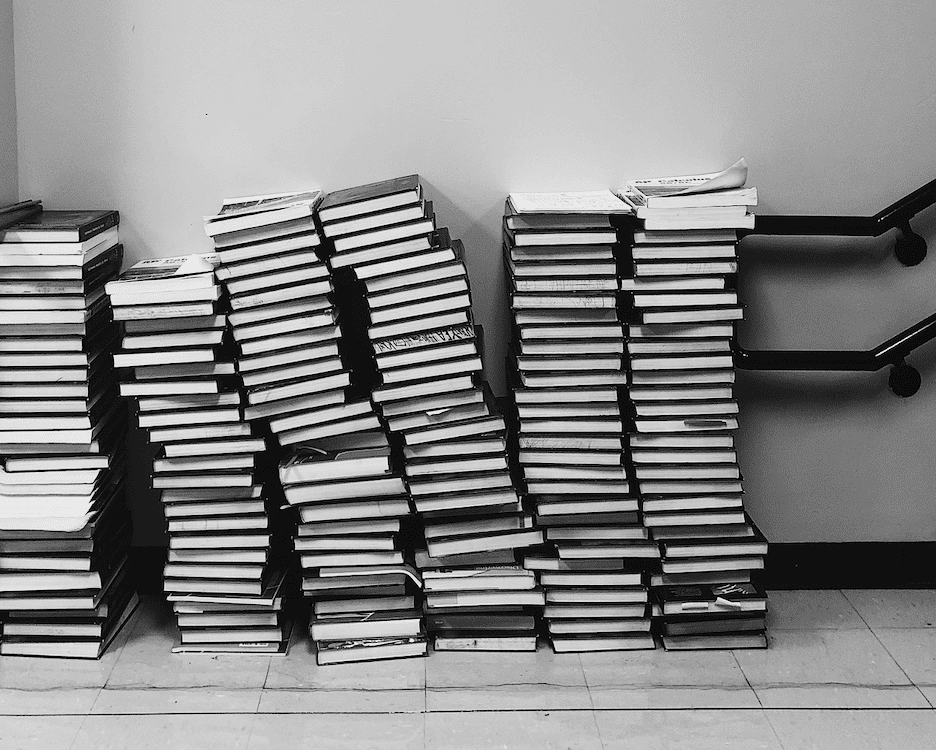

わが家には大小8本ほどの

本棚があって、前後にダブって

本を詰め込んでいるのですが、

さらにあふれた本は段ボールに入り、

家の二階の空き部屋に置かれています。

いままで1000冊以上本を

処分してもちょっと追いつかない。

こんなに増えてもまだ買う。

積ん読が多いのに。

で、積ん読のメリットをChatGPT君に訊いて

さらに、それに私の実感を入れ込んだのが

以下の7つのメリットです。

1)横にあって目に入るだけで知的好奇心を刺激する

2)ふと手に取ったときに思わぬ発見や感銘を得られることがある

3)何気なしに手の取って悩んでいる問題の解決のヒントになることがある

4)タイトルや表紙を見るだけで思考やアイデアの種になる

5)自分の関心のある領域や価値観を可視化できる

6)わずか1000円から数千円で人類の知的遺産を手に出来る

7)最もリーズナブルな自己投資である

6,7は本一般に言えることですが

案外メリットが多いことに驚きました。

本はだいたい3種類に分かれます。

A)古典、原典、基礎文献という

知識を編んでいく土台となるもの。

B)実用的な知識や情報、

スキルや考え方を説いたもの。

C)小説、エッセイ、マンガなど

楽しむためのもの。

Aがあると人類知の地図を

自分の中につくりやすくなります。

これがあるとB、Cの本を

俯瞰して知の地図上にマッピングできます。

マッピングするために

読むわけではないですが、

位置づけができると

深いところが理解できるし、

良書もすぐわかる。

あ、ダメな本もすぐ分かります(笑)。

私もAは大して読んでいないので

まったく偉そうに言えないのですが。

でも、そうです。

古典や原典、基礎文献って

そういう風にも機能します。

そして、AIが紡ぎ出す

回答の浅さにも気づくことが

できるようになります。

現時点ですが。

この前、人類が書いた本と論文の数を

フェルミ推定でAIで出してもらいました。

書いた本は4.5億冊。

書いた論文は5億本以上。

本は99%、論文も99.95%は

データとして取り込んでいません。

今後も著作権の問題や

データ化の問題があり、取り込むには

かなりの年月を要すると思います。

長々と書いてきましたが

何を言いたいかというと・・・

本を読みましょう。

・・・ということです(笑)

積ん読でもいいので。

あなたがAIが出した答えの正しさを

判断できるかどうかは

あなたの知的な蓄積にかかっています。

一見正しそうに見えて微妙に偏った回答を

「あ、これ微妙」と感じ取れるかどうか。

このセンス、案外、必要なのです。

AIがどんどん進化していくからこそ

本を読む。

本を読むことは

あなたの知的な戦闘力を育てます。

なにせ、まともな情報は人に属していて

ネット上にはあまりありません。

超上澄みの出がらしだけなんですよね。

人に疑似的に会うことができるのが本です。

イエスにも仏陀にも海賊王にも犯罪者にも

会えるのが本です。

AIが探れないもう一つの世界があります。

で、人間の知的な達成の本筋はこっちなんですよね。

★

いかがでしたか。

AIが弾き出してくる回答の中には

本の知識や知恵は含まれていない。

たしかに、権利関係を考えると、そうですよね。

となると、AIの知恵に依存しすぎても

期待しすぎてもいけない。

知恵は書に記され、書から人、

人から人へと受け継がれ、

人と書とを媒介に、人類の知は発展していく。

この流れを軽視してはいけない、

この流れこそ本流。

個人の知恵というだけでなく、

人類の知恵に関わる問題のような気がしてきた

この問題。

1人ひとりがまず、

1冊でもいいから多く本を読む。

なんにせよ、ここが始まりですね。

まずは積読からでも!

それでは、次回のブログ更新もお楽しみに!